Studium der Europäischen Ethnologie/Dt. und vergl. Volkskunde; Ethnologie; Interkulturelle Kommunikation an der LMU München (2000); Zusatzqualifikation Interkulturelle Kompetenz Professional (Bayer. Volkshochschulverband e.V. 2003);

Trainerin für Biografiearbeit (Lebensmutig e.V., Gesellschaft für Biografiearbeit. 2010); Grundausbildung Gewaltfreie Kommunikation nach M. Rosenberg (Akademie Blickwinkel, 2013). Abschluss der Promotion zum Dr. phil. an der LMU München, Institut für Empirische Kulturwissenschaft/ Europäische Ethnologie (2023).

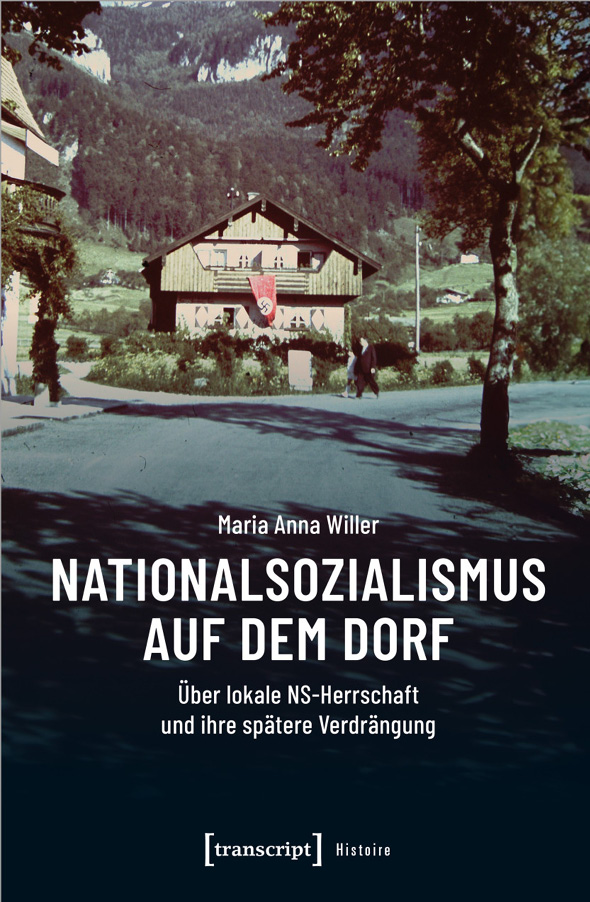

Die Regionalgeschichtsforschung über die Zeit des Nationalsozialismus ist aktuell mein großes Interesse und beruflicher Schwerpunkt. Im Rahmen meiner Promotion erforschte ich Mechanismen der Ausgrenzung und Verfolgung in der Face-to-Face-Gesellschaft eines Dorfes am bayerischen Alpenrand.

“Kulturbrille, Othering, Stigmatisierung: Empirie und Theorie der Vorurteilsforschung im Bildungssektor”

Die zahlreichen Schicksale der Verfolgten des Nationalsozialismus sind faktenreich belegt, stehen aber im Spannungsfeld zur regionalen Erinnerungskultur nach 1945. Was bedeuten diese Spannungen heute? Maria Anna Willer untersucht Strukturen und Prozesse der Ausgrenzung in der Face-to-Face-Gesellschaft eines Dorfes am bayrischen Alpenrand zur Zeit der NS-Herrschaft und beleuchtet dessen Erinnerungskultur. In Anlehnung an Foucault beschreibt sie im Modell eines »Dispositivs der NS-Verfolgung« die engmaschigen Strukturen der Kontrolle und Überwachung sowie Widerstand und Hilfeleistungen als Kategorien der NS-Diktatur auf dem Dorf. Es zeigt sich: Nach 1945 ist eine Kontinuität der Ausgrenzung erkennbar, wenn die Erinnerung an Opfer der NS-Verfolgung verdrängt wird.

Gern leite und begleite ich Oral History Projekte für die Zeitgeschichtsforschung oder schreibe mit Ihnen zusammen das Buch Ihres Lebens.

Ebenso gern erarbeite ich mit Ihnen eine Audioaufnahme Ihrer Lebensgeschichte für den privaten Gebrauch: Ihre Tonaufnahme wird im Podcast-Format zum Geschenk für Angehörige, Freunde und Nachkommen.

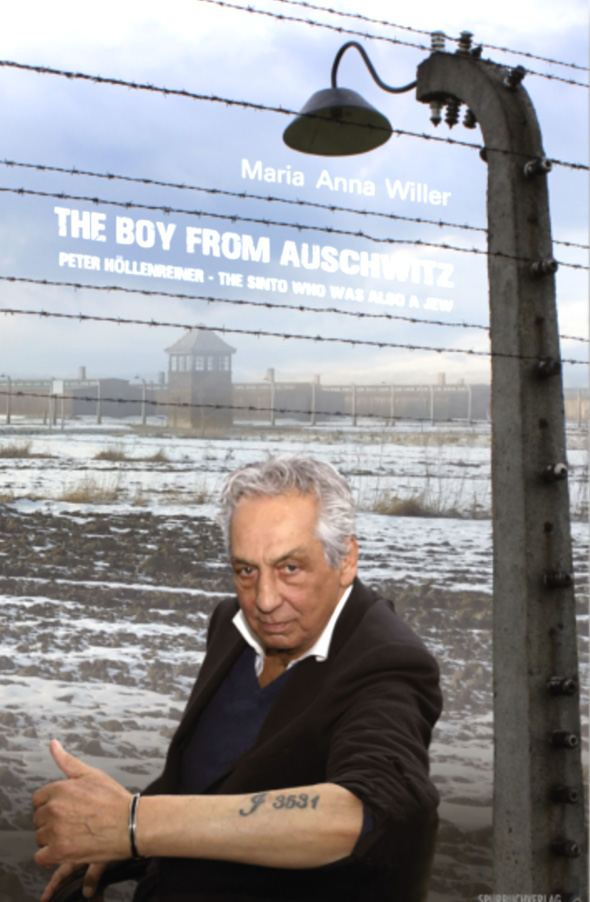

Dies ist der Nachruf auf einen Mann, der sich seine KZ-Nummer erst entfernen und Jahrzehnte später wieder eintätowieren ließ - mit einer scheinbar kleinen, aber in der Bedeutung großen Veränderung: Statt des Buchstabens Z, der dem vierjährigen Jungen im KZ Auschwitz eingebrannt wurde, ließ er sich im Januar 2015 ein kunstvoll geschwungenes "J" in den linken Unterarm stechen.